Ho percorso una zona circoscritta del Paese (una parte della costa nord ovest), una settimana è poca per farsi un’idea, non ho visitato le foreste pluviali, che sono le più antiche del pianeta e i parchi nazionali, che ricoprono più dei due terzi del Paese, né il Sabah né il Sarawak. Per quello che ho visitato, più che in Malaysia mi è sembrato di stare da un’altra parte, ma non so nemmeno io dove. Ora ti viene in mente India, per gli odori del cibo e dell’incenso, poi svolti l’angolo e ti sembra di essere in Cina, con i templi buddisti e taoisti, i negozi con gli ideogrammi e la gente con gli occhi a mandorla. Svolti l’isolato ed ecco l’Islam: compaiono donne velate, scritte in arabo, moschee e “cibo puro” (Halal).

Non c’è nulla che potrei definire “malese” e non saprei con che cosa identificare il Paese, anche la popolazione non ha una fisionomia che la distingue dalle altre etnie. I “Bumiputera”, i “figli della terra”, ossia coloro che si ritengono “malesi DOC” sembrano nati da una mescolanza di razze. Mi è sembrato un Paese ricco di colori, di sapori e d’odori, ma senza una propria identità: sicuramente la Malaysia affascinerà chi non ha visitato né la Cina né l’India, per chi c’è stato, è un po’ un “déjà vu” che risveglia bei ricordi.

E’ stata una

settimana interessante, ma nulla più, che non lascerà ricordi indelebili. La lingua

nazionale è il malese (Bahasa Malay) ed alcune

parole sono buffe e riconoscibili: polis

(polizia), butik (boutique), restoran (ristorante), kafe (caffè), bas mini (minibus), bas sekolah (scuola bus).  Sono molto diffusi i dialetti locali, la

lingua indiana e cinese (la popolazione per il 55% è malese, per il 35% cinese e per il

10% indiana), mentre l’inglese è la seconda lingua, usata come mezzo di

comunicazione tra le diverse comunità. La Malesia è uno Stato giovane, fondato nel 1957

e la lingua ufficiale non ha ancora preso piede.

Sono molto diffusi i dialetti locali, la

lingua indiana e cinese (la popolazione per il 55% è malese, per il 35% cinese e per il

10% indiana), mentre l’inglese è la seconda lingua, usata come mezzo di

comunicazione tra le diverse comunità. La Malesia è uno Stato giovane, fondato nel 1957

e la lingua ufficiale non ha ancora preso piede.

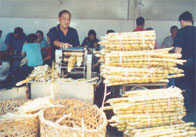

Mi hanno colpito i sapori e i profumi della cucina, nei vari piatti si fondono le tradizioni della Cina, dell’India e del Mondo Mussulmano, questa ricchezza non riguarda solo il cibo, ma anche i luoghi dove è consumato. Ci sono i “Coffee Shops” dove si servono colazioni, caffè, tè ed altre bevande calde o fredde; gli “Hawker Centres” che sono un vero e proprio mercato, formato da venditori di cibo dove è possibile trovare di tutto (dai primi piatti ai dolci), ci si siede e si ordina direttamente alle bancarelle. Di giorno si trovano nelle vicinanze dei mercati, di sera invece si tengono in apposite aree dove si va per mangiare, per ritrovarsi e per fare quattro chiacchiere; le “Food Courts” invece, sono situate all’interno dei centri commerciali, sono simili agli “hawker centres” ma sono più raffinate. L’elemento base della cucina malese è il riso (nasi) che è bollito, cotto a vapore, fritto o preparato con l’aggiunta di latte di cocco e spezie; ad ogni angolo di strada si trovano venditori di snack e spiedini di carne (satay) che rappresentano uno spuntino veloce ed ideale per “ammazzare” la fame.

Fra i

frutti, oltre agli ananas, alle angurie e alle banane (le varietà sono più di quaranta)

ce  ne sono altri mai visti prima, tutti

coloratissimi e dalle forme strane. Ho apprezzato il durian,

un gran frutto a forma di pallone e ricoperto di punte, si apre con dei grossi coltelli e

la parte commestibile è minima, molti affermano che ha un sentore di cipolla, un odore ed

un sapore disgustoso; i rambutan, che

assomigliano (per forma) a ricci di mare di colore rosso, il loro sapore è simile a

quello dei lychees, i mangostani dal colore

viola e dal sapore dolce e acidulo, i nangka (i

frutti dell’albero del pane), somiglianti per forma al durian che ancora prima di

essere colti, sono avvolti in sacchetti di plastica (come protezione dagli insetti e dagli

uccelli). Non mancano il guava, il pomelo, la papaya

ed il mango che si trovano anche nei

supermercati italiani.

ne sono altri mai visti prima, tutti

coloratissimi e dalle forme strane. Ho apprezzato il durian,

un gran frutto a forma di pallone e ricoperto di punte, si apre con dei grossi coltelli e

la parte commestibile è minima, molti affermano che ha un sentore di cipolla, un odore ed

un sapore disgustoso; i rambutan, che

assomigliano (per forma) a ricci di mare di colore rosso, il loro sapore è simile a

quello dei lychees, i mangostani dal colore

viola e dal sapore dolce e acidulo, i nangka (i

frutti dell’albero del pane), somiglianti per forma al durian che ancora prima di

essere colti, sono avvolti in sacchetti di plastica (come protezione dagli insetti e dagli

uccelli). Non mancano il guava, il pomelo, la papaya

ed il mango che si trovano anche nei

supermercati italiani.

Ho bevuto spremute ricavate con la polpa della canna da zucchero, con latte di soia, con frutti “misteriosi”, fra i quali ho riconosciuto il belimbing, chiamato “frutto stella” (starfruit) perché le fette hanno questa forma, il sapore invece ricorda la mela acerba, ho provato anche il succo dell’honeydew, ma il suo nome non ha traduzioni dall’inglese all’italiano. Le spremute sono servite con l’aggiunta di ghiaccio e di un liquido trasparente, lo sciroppo di foglie di pandano.

All’aeroporto

Don Muang di Bangkok ho comprato un biglietto per Hat Yai, dopo un’ora e mezza di

volo sono atterrato nella Thailandia del profondo sud.

Hat Yai offre poco o nulla al viaggiatore, la città è famosa per i

combattimenti tra i bufali, ma le tenzoni si tengono solo due volte il mese (di sabato),

per le piantagioni di caucciù e per i locali notturni frequentati dai malesi. Tanti sono

i negozi gestiti da cinesi e i ristorantini che servono esclusivamente cibo mussulmano, ci

sono grandi cartelli (di solito in verde) che indicano che si serve solo “Muslim

food”, vale a dire cibo “Halal” (puro).

All’aeroporto

Don Muang di Bangkok ho comprato un biglietto per Hat Yai, dopo un’ora e mezza di

volo sono atterrato nella Thailandia del profondo sud.

Hat Yai offre poco o nulla al viaggiatore, la città è famosa per i

combattimenti tra i bufali, ma le tenzoni si tengono solo due volte il mese (di sabato),

per le piantagioni di caucciù e per i locali notturni frequentati dai malesi. Tanti sono

i negozi gestiti da cinesi e i ristorantini che servono esclusivamente cibo mussulmano, ci

sono grandi cartelli (di solito in verde) che indicano che si serve solo “Muslim

food”, vale a dire cibo “Halal” (puro).

Ho placato la mia crescente fame con degli immangiabili “involtini primavera” e con un’insalata di papaya acerba chiamata “som – tam” indicata dai “farang” (gli stranieri) come “papaya salad”, una parola che in Thailandia tutti capiscono. La papaya è finemente affettata a fiammifero e poi pestata in un grosso mortaio assieme a limone, peperoncino, pomodoro e arachidi. A secondo delle varianti si possono trovare gamberetti secchi, piccoli granchi, o come nel caso d’oggi, minuscoli pesci.

Ho trovato un mini bus che mi porterà in Malaysia, a

Georgetown, sull’isola di Penang, questi mezzi di trasporto sono gestiti da compagnie

private e partono quasi tutti da “Niphat Uthit 1 Road”, ci sono anche gli

autobus di linea, ma sono più lenti. La strada verso il confine corre dritta fra

piantagioni d’alberi della gomma, tante sono anche le moschee e i templi taoisti

cinesi che sembrano più  numerosi di quelli buddisti. In un’ora siamo arrivati al posto di

frontiera di Sadao, ci ha accolto un cartello con la scritta “Selamat Datang Ke

Malaysia” (benvenuti in Malaysia), il controllo passaporti è stato una formalità e

non occorre nemmeno il visto, l’unico problema era l’assenza di banche e così

non sono riuscito a cambiare nemmeno un Ringgit.

Rispetto alla Thailandia, occorre portare avanti di un’ora le lancette

dell’orologio, mentre nei confronti dell’Italia, sono sette le ore di differenza

(in meno).

numerosi di quelli buddisti. In un’ora siamo arrivati al posto di

frontiera di Sadao, ci ha accolto un cartello con la scritta “Selamat Datang Ke

Malaysia” (benvenuti in Malaysia), il controllo passaporti è stato una formalità e

non occorre nemmeno il visto, l’unico problema era l’assenza di banche e così

non sono riuscito a cambiare nemmeno un Ringgit.

Rispetto alla Thailandia, occorre portare avanti di un’ora le lancette

dell’orologio, mentre nei confronti dell’Italia, sono sette le ore di differenza

(in meno).

La strada verso l’isola di Penang (che si pronuncia “Pinang”) è un’autostrada dritta e senza curve, ai lati c’è una bella vegetazione e tante villette, simili ai cottage inglesi, che danno un’idea d’ordine, di lindo e di pulito, sono tutte nuove o in costruzione. Alla periferia di Georgetown ha iniziato a diluviare e per la tanta pioggia, la visibilità non andava oltre i quaranta metri. Alle villette si sono sostituiti bei palazzi che ricordavano ancora lo stile coloniale, poi sono iniziati i casermoni (veri e propri “alveari dormitorio”), costruzioni in vetro ed acciaio, centri commerciali come il “Carrefour” e tanti ripetitori telefonici e televisivi. Ero sconcertato, sia per la tanta pioggia, che cade in questa stagione non monsonica, sia per quest’impatto (che non mi sarei mai immaginato) e per questo benessere: non pensavo certo di trovare la Malaysia di Sandokan e dei suoi Tigrotti, ma nemmeno un ambiente così evoluto.

1 2 3 4 5 | Diari Index